以上内容来源维基百科:https://zh.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub

Sci-Hub是一个影子图书馆。它利用不同方法绕过出版商的付费墙[3][4][5],以不考虑著作权问题的方式提供数以百万计的学术论文和著作[3]。2011年,哈萨克研究生亚历山德拉·埃尔巴金因为挡在付费墙背后的研究论文成本过高,而决定成立Sci-Hub。它的用户遍布世界各地[3][6]。2019年9月,网站持有人宣称Sci-Hub每天处理约400,000宗请求[7]。2021年2月,Sci-Hub的主页显示它存储了超过8500万篇论文。

Sci-Hub和埃尔巴金在美国两度被控以侵犯著作权。两次皆因答辩人缺席而败诉,令Sci-Hub失去了一些互联网域名[8]。自此它便定期更换域名[3]。

Sci-Hub得到科学界、学术界、出版界的赞誉[9][10] ,认为它能有效传播科学界的知识,把得到政府资助的研究成果免费提供给大众[11]。出版商则批评它侵犯著作权[6][12],令自身收入减少[13],危害大学的网络安全(不过出版商可能只是夸大有关威胁)[14]。Sci-Hub亦诱使出版商把付费墙设得更严格[15]。

埃尔巴金在为Sci-Hub辩护时,会反过来质疑出版商的商业手法是否符合道德和《世界人权宣言》第二十七条[16][17]。她坚持营运Sci-Hub是一种道德律令,法律不应阻止她。她曾表示:“如果美国人全都遵从恶法,那么他们到了今天仍会受女皇统治,奴隶制亦会继续存在”[18]。

历史

[编辑]

Sci-Hub由亚历山德拉·埃尔巴金建立。1988年,埃尔巴金在哈萨克斯坦出生[4]。她后来于哈萨克国立科技大学获取计算机科学理学士学位[20]。她在大学毕业后,于莫斯科找到一份有关电脑安全的工作[21]。2010年,她参与德国弗赖堡大学一项有关脑机接口的研究项目[22],对超人类主义思想产生兴趣。同年参加佐治亚理工学院的夏季交流项目[23]。

她于2011年回到哈萨克斯坦,在当地大学展开研究。埃尔巴金表示,她当时难以获取需要用到的科学论文,于是便开始在互联网上查找各种绕过付费墙的方法。她之后继续以那些方法获取论文,在网络论坛上分享给有需要者。同年她着手开发Sci-Hub,把上述过程自动化[16][24]。2011年9月5日,Sci-Hub正式上线[25]。

2013年开始,Sci-Hub在印度、印度尼西亚、巴基斯坦、伊朗、中华人民共和国、巴西等发展中国家逐渐盛行。其中在最初网站的创建目标中,埃尔巴金便明确地提到将为资源较少的机构与国家提供研究资料。而在2014年,学术界开始预测网站将会发展为类似 Napster的服务[26]。该项目的原始域名为Sci-Hub.org,在被美国法院禁封前平均每天有80,000多名访客浏览。

2017年,宾夕法尼亚大学的Daniel Himmelstein研究了Sci-Hub,发现网站上的论文共有81,600,000篇,包含了所有学术论文的69%,基本能满足大部分的论文需求,因为剩下的31%是研究者不想获取的论文。[27]

2021年9月,该网站为庆祝成立十周年,而向数据库上传超过230万篇文章[2][25]。

网站运作

[编辑]

Sci-Hub依靠用户捐款来维持运作[6]。埃尔巴金避免第三方人士参与网站营运,从而加强它的安全性。它的PHP代码由她亲手撰写;除此之外,她亦亲自架设Sci-hub的服务器,自行负责日常维护工作[28]。部分司法机关曾下令有关机构须没收Sci-Hub的域名。为了继续营运,它只好更换其他URL地址和IP地址[29]。

文章来源

[编辑]

Sci-Hub凭着外流的身份验证信息,去获得挡在付费墙背后的学术论文[3][15]。至于该些身份验证信息从何而来则没有清晰答案[9]。它们有些可能被原拥有者卖掉[30],有些则可能经钓鱼式攻击获取[31][15]。埃尔巴金否认自己发过钓鱼邮件,并表示:“我并不在乎该些密码的出处”[9]。埃尔巴金在2021年提到:“该些身份验证信息由学生、教职人员、学术机构自愿提供,因此我并没有必要破坏互联网安全”[32][33]。根据学术出版协会的说法(它的部分成员曾控告Sci-Hub),Sci-Hub所使用的身份验证信息能够访问大学网络上的其他信息,当中部分更于黑市出现[34]。数篇报导写道,Sci-Hub渗透了超过370间大学的电脑网络,横跨39个国家。若把每个国家分开来看,那么美国就有超过150间学术机构被渗透;加拿大有超过30间;英国有超过39间;瑞典则有超过10间[35][36][37][38]。

发送机制

[编辑]

Sci-Hub收录了差不多所有学术出版商出版的文章,像是爱思唯尔、施普林格·自然、电气电子工程师学会、美国化学学会、威立-布莱克威尔、英国皇家化学学会。它亦收录以开放获取形式授权的作品。它向用户提供有关内容时不会考虑出版商的著作权[6],亦不要求用户订阅或付费[39]:10。

用户能以不同方式获取文章,可行方法有于Sci-Hub的搜索栏或网址输入DOI、于出版商的域名前方加入Sci-Hub的域名[40]。Sci-Hub会把一些金色开放获取作品的元数据跟CrossRef和Unpaywall比对,然后把请求重定向至其他网站。它有时亦会要求用户输入验证码[41]。用户还可透过即时通信服务Telegram的机器人获取文章[42]。

如果Sci-Hub发现所请求的论文已存放服务器当中,那么便会立即回应请求。若在服务器找不到该论文,那么就会向用户显示一个等待画面,同时后台会向一系列代理服务器给出其他人的证书,直到找到该论文为止。之后再把它存储在服务器中,同时回应请求[3][31][43][41]。

截至2014年年底,创世纪图书馆一直为Sci-Hub的学术资源提供存储空间。用户在Sci-Hub上要求的论文会先从创世纪图书馆那边查找。若图书馆存储了其目标资源,则从那里提供。若没有,Sci-Hub会以其他方式获取论文,然后存储到创世纪图书馆[3]。Sci-Hub在此之前一直沿用经过6小时就删除缓存内容的系统,故此改用此一永久存储服务就能让它为更多用户提供服务[5]。

自2015年起,Sci-Hub改用自身的服务器去永久存储论文[3][5]。截至2017年,Sci-Hub仍继续把电子书的请求重定向至创世纪图书馆[3][5]。

2021年,由于该网站所面对的法律挑战增多,故活动家于Reddit发起了Sci-Hub文章的做种备份计划,以望利用BitTorrent技术把Sci-Hub的内容去中心化地存储和发送给其他用户[44]。

使用状况

[编辑]

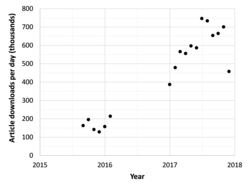

在sci-hub.org域名被屏蔽之前,它日均处理约80,000宗请求[4]。它的处理量后来出现上升趋势——2016年2月,该网站称自己日均处理200,000宗请求[6]。

2016年,埃尔巴金把2015年9月至2016年2月的服务器日志数据公开[a]。根据该些数据,它的用户很多都来自欧美大学的校舍。虽然在考虑人口比例的情况下,发达国家的用户群规模不少,但于发展中国家发起的下载请求亦占了一大比例——它们来自伊朗、中国大陆、印度、俄罗斯、巴西、埃及等地。用户的需求涵盖不同科学分支[6]。

2017年3月,该网站收录了6,200万篇论文[45]。一篇研究指出,当中85%于付费期刊上发表[3]。2017年3月,尽管它只收录了整体已发表文章的69%,但研究者根据2015年至2017年7月的学术文章引用情况作估计,最后得出“至少96%付费文章的下载请求能够成功”的结论[3]。

一篇于2019年发表的研究分析了2,780万宗Sci-Hub下载记录,结果显示当中有2,320万宗是期刊文章请求,470万宗(22%)指向医学期刊上的文章。中度和低度收入国家占据了大多数(69%)医学文献请求;以绝对数量来计,该些请求大多来自印度、中国大陆、美国、巴西、伊朗[46]。

2020年7月27日,Sci-Hub公布它已累计处理了超过10亿宗下载请求,日均有30万至60万次下载。它亦表示,自身计划收录更多数字化时代之前的文献。Sci-Hub亦把收录“查尔斯·达尔文约15,000封信件”列为2019年获取的重要成就。它们虽在约100年前便不受著作权保护,但人们仍不能免费获得大部分信件。Sci-Hub还表示,营运者将为它开发免费搜索引擎,以让人们能对数据库中的PDF全文进行关键词搜索。埃尔巴金还计划于网站上提供期刊文章的补充信息[47]。

2019年,几间图书馆决定取消订阅付费期刊。部分研究者因此写道,Sci-Hub减少了付费订阅对图书馆员的吸引力[48]。

2020年,一项研究发现,能够在Sci-Hub下载的文章比不能下载的引用率高1.72倍[49]。学术出版协会的菲尔·戴维斯(Phil Davis)其后质疑它的方法和结论[50]。

科学研究存档

[编辑]

Sci-Hub因为突破了当代著作权法的框架,故能有效地为学术出版物存档。此外它亦不像其他网络档案馆般,只收录以开放获取授权的出版物[51]。Sci-Hub转储了不少学术论文[3][52]。

一些活动家为回应2019冠状病毒病疫情,而在Sci-Hub创建超过5,000份有关冠状病毒的文章存档。他们承认此一举动虽然违法,但却认为它符合道德义务[53]。

各地法律

[编辑]

Sci-Hub会定期更换域名,不过部分已受到域名注册局屏蔽[3]。用户可透过IP地址或各种替代域名访问Sci-Hub[3][54]。它亦提供.onionTor隐藏服务地址[55][56]。

2021年1月8日,Twitter以Sci-Hub违反防伪政策为由屏蔽其账户[57][58][59]。

美国

[编辑]

2015年,爱思唯尔在美国纽约南区联邦地区法院向Sci-Hub提出侵权诉讼[60]。另外分别注册在荷兰[61]与俄罗斯[62]两地的创世纪图书馆亦于这起诉讼中一同被告[63][61][12]。它成了当时世上牵涉规模最广的侵权诉讼案[64]。爱思唯尔指控Sci-Hub违反及诱使他人违反《著作权法》和《电脑诈欺及滥用法案》[64],要求Sci-Hub赔偿损失。并申请禁制令,禁止它再把论文分享出去[64]。

埃尔巴金则反过来指责爱思唯尔,认为它在侵犯《世界人权宣言》第二十七条所提及的科学和文化权:“人人有权自由参加社会之文化生活,欣赏艺术,并共享科学进步及其利益。”[16]她亦向该法院写信,解释自己创办Sci-Hub的原因:“研究者每次做研究时需读上几十至几百篇论文,它现在说一篇要价32美元。这实在是太疯狂了”[24]。

Sci-Hub的服务器位于俄罗斯圣彼得堡,美国法院所下的任何判决皆对之没有约束力[61]。它当时亦不派人出庭答辩[60]。2017年6月,法院在答辩人缺席的情况下,宣判Sci-Hub等需向爱思唯尔赔偿1500万美元[60]。判决书写道,Sci-Hub利用学生及学术机构的ScienceDirect账户,获取由爱思唯尔出版的论文[61]。此外爱思唯尔亦成功申请禁制令,令Sci-Hub失去原域名sci-hub.org[3][13][65]。

2017年6月,美国化学学会在当地弗吉尼亚东区联邦地区法院向Sci-Hub提出侵权诉讼,要求它赔偿480万美元的损失,并认为互联网服务提供商应屏蔽Sci-Hub[66]。2017年11月6日,学会在答辩人缺席的情况下胜诉,成功申请禁令,禁止“互联网搜索引擎、网络托管和互联网服务提供商、域名注册商和域名注册机构”在服务上为访问Sci-Hub提供便利[8][67]。同月23日,4个Sci-Hub域名因法庭命令而变得不活跃[68],Cloudflare亦终止Sci-Hub的账户[69]。

白宫美国贸易代表处于2018年和2019年两度把Sci-Hub视为最明目张胆的“恶名市场”[70]。

《华盛顿邮报》在2019年12月报导指,美国司法部正在调查埃尔巴金是否跟俄罗斯情报部门有关。他们认为Sci-Hub需得到俄罗斯政府的默许或协助,才能发展成这么大规模的影子图书馆[71]。爱思唯尔亦指责Sci-Hub会构成安全隐患,借此鼓励各教育机构屏蔽之[72][32]。

瑞典

[编辑]

2018年10月,爱思唯尔在瑞典法院胜诉,令当地互联网服务提供商需按法院要求屏蔽Sci-Hub;瑞典互联网服务商Bahnhof同时把爱思唯尔的网站一并封掉[73]。

俄罗斯

[编辑]

2018年11月,俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局决定屏蔽Sci-Hub及其镜像网站,以回应爱思唯尔和施普林格·自然在莫斯科市法院提出的侵权诉讼[74]。Sci-Hub于是更换域名[7]。

法国

[编辑]

2019年3月7日,法国法院在收到爱思唯尔和施普林格·自然的投诉后,要求当地互联网服务提供商屏蔽Sci-Hub和创世纪图书馆[75][76]。不过这并没有影响当地的大型学术网络Renater[77]。

比利时

[编辑]

爱思唯尔、施普林格、约翰威立、剑桥大学出版社已在比利时法院中胜诉,令当地互联网服务提供商须屏蔽Sci-Hub和创世纪图书馆。它们在诉讼中指出,该些网站9成以上学术文献都属于盗版[78]。

印度

[编辑]

2020年12月,爱思唯尔、约翰威立、美国化学学会在德里高等法院提出诉讼,控告Sci-Hub和创世纪图书馆侵犯著作权。它们亦要求法院颁布动态禁令,以让Sci-Hub即使在将来更换域名或IP地址,也会受到禁令影响[79]。 高等法院于是颁布临时禁令,限制这些网站在2021年1月6日前上传、发表、提供任何文章[80]。“r/DataHoarder”板块上的Reddit用户为了回应这起诉讼,而发起Sci-Hub文章的做种备份计划,以望有关内容能够不受审查地去中心化[81][82]。

2021年1月6日,高等法院决定在听取科学家、研究者、学生的陈词之前,不下达任何命令[83]。12月16日,高等法院举办了一场听证会[84]。根据印度著作权法的公平处理条款,教学过程中所使用的材料能够获得著作权豁免。而Sci-Hub亦为“当地研究者提供教育资源”,因此辩护者认为有关条款适用于此案。当地法院曾以该条款裁定“教育机构为低收入学生提供教材的复印本”为合法行为[84]。不少印度学者站在Sci-Hub的一方,纷纷提交声援该网站的请愿书。梁日明亦为该网站争取科学界支持[84]。

英国

[编辑]

2021年2月,爱思唯尔和施普林格·自然成功向英国法院申请禁令,要求当地电信商TalkTalk屏蔽sci-hub.se[85]。2021年3月,伦敦警察局知识产权罪案调查队向学生和大学发出警告,反对任何人访问该网站,并要求大学封锁之。它同时指控该网站可能会为了从出版商下载文献,而窃取凭证,用户亦可能会在“无意中下载潜在有害内容”[86][87]。埃尔巴金否认上述指控[88]。

回响

[编辑]

与典型付费订阅网站相比,用户普遍较喜欢Sci-Hub的界面,认为它能提供较好的体验,而且用起来十分方便[13]。

部分评论家认为Sci-Hub改变了“我们获得知识的途径”[89]。它也让人们开始意识及反思科学出版界的商业模型——让研究机构付费取回自己发表的文章,同时要人无偿提供和审阅文章[90]。

科学出版物的开放获取支持者则把开放获取的范围再度扩展——科学欧洲于2018年9月4日发起Plan S倡议[91][92]。它最初称为“cOAlition S”[93]。此一计划由欧洲研究委员会和12个欧洲国家的国家级研究机构和资助者发起,并要求2020年起,受益于国家资助的科学家和研究人员必须将所有研究成果发表在开放获取的资料库或期刊上[94]。不过它并非一项硬性的法规[95]。

一些欧洲国家的科学家开始跟爱思唯尔等学术出版社协商,以望科学出版物能够于全国开放获取[96][97]。

出版商对Sci-Hub有着不少批评,甚至称它正在破坏更为人接受的开放获取倡议[43]。同时表示它忽略了出版商为让第三世界的人民获得知识,而作的努力[43]。图书馆员亦批评它危害大学的网络安全和教职员获得合法论文的途径[31][43][15][34]。反驳者则认为大型出版商为保自身利益而夸大有关网络安全威胁[14]。然而,即使是哈佛大学和康奈尔大学,也因为订阅成本上涨而取消订阅出版商的期刊[98],这可能令美国知名学府的所在城市更热于使用Sci-Hub(但背后原因可能并非无法获得论文,而是用起来较方便)[6]。Sci-Hub的出现亦被视为大势所趋,符合人们愈来愈容易获得研究成果的趋势[99]。很多学术研究者、大学图书馆员、开放获取支持者相信,埃尔巴金“为学术出版界带来了Napster”般的事物,意指Sci-Hub“会永久改变整个行业生态”[9]。埃尔巴金亦因创立Sci-Hub,而被捧为“英雄”或“亚伦·斯沃茨的继承者”。后者在2010年透过JSTOR下载数以百万计的学术文章[12][100]。此外亦有人把她跟爱德华·斯诺登相提并论[100]。她还获得当代“罗宾汉”或“科学界罗宾汉”的赞称[101]。

加利福尼亚州立大学研究者加布里埃尔·J.加德纳(Gabriel J. Gardner)曾研究过Sci-Hub及其他同类网站,并就此于美国图书馆协会的聚会上发表意见。2016年8月,美国出版商协会向他寄了一封信,于当中要求他不要再推广Sci-Hub[102]。出版商协会因此受到不少批评,认为它在打压一项合法研究。该一信件随后公诸于世,并得到加州州立大学长滩分校图书馆服务主任的回应。他在回应中声援加德纳[103]。

数据统计

相关导航

Elsevier

Springer

Scopus

Web of Science

Google Scholar

Wiley

Taylor & Francis